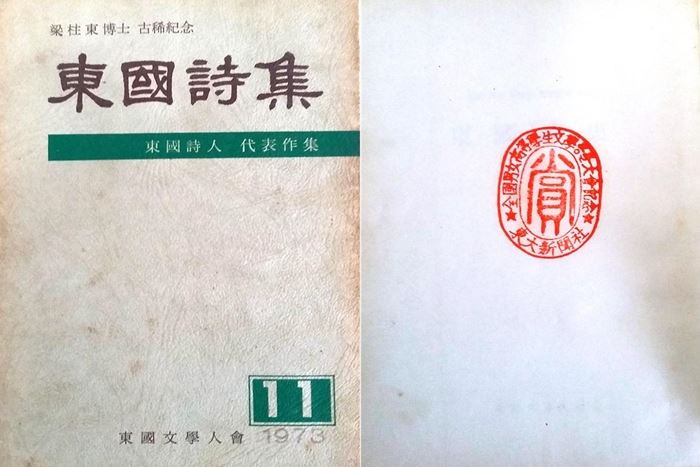

’73년 동국대신문사 주최로 ‘전국남녀고등학생 문학콩쿨대회’에서 시 부문 입선을 하고 받은 ‘양주동 박사 고희 기념 동국시집’. 출처: 민병욱

’73년 동국대신문사 주최로 ‘전국남녀고등학생 문학콩쿨대회’에서 시 부문 입선을 하고 받은 ‘양주동 박사 고희 기념 동국시집’. 출처: 민병욱

1978년에 결성된 시학 동인의 모임은 계속 되었지만 대학교 시절의 열기는 점차 사라지는 것 같았다. ’79년 3월 학교를 졸업하고 방위병으로 근무할 때는 수영 팔도시장에서 ‘국방부 시계 타령’으로 시간을 보냈을 뿐이다. 다음 해 ’80년 3월 중학교 교사로 발령을 받고는 학교와 감만동 시장 선술집을 다람쥐 쳇바퀴 돌고 문학에의 열기는 사라져 갔다.

겉으로는 그 열기가 사라갔지만 내면에서는 언제 폭발할지 모르는 순간을 향해 불을 지르고 있었던 같았다. 마음 깊이 숨어 있다가 갑자기 되살아 난 곳은 1980년이 끝날 무렵 망미동이었다.

옛 국군통합병원(현재 지하철 부산 3호선 망미역) 부근에 ‘열린 시’ 동인 박태일 시인, 이윤택 시인, ‘시학’ 동인 류종열 선배, 필자 등이 우연히 함께 살고 있었다.

고교 (문예반?) 선배여서 ’73년부터 알았던 박태일 선배는 가끔씩 참여했지만, 이윤택 시인과 류종열 선배는 그전부터 알고 지내던 사이여서 우리는 스스로 ‘망미그룹’이라고 칭하면서 모여 문학과 삶 그리고 불안한 장래에 대해 이야기를 나누곤 했다.

이윤택은 ‘제1회 방송통신대문학상 시 부문 당선을 계기’로 1978년 『현대시학』에 추천을 받은 시인이자 부산일보 기자로 재직하고 있었다. 박태일은 1980년 중앙일보 신춘문예 시 부문에 당선하고 시인이자 국어 교사였다.

이윤택과 박태일은 ‘열린 시’ 동인- 1977년 동아일보 신춘문예 시 부문 당선자 강영환, 같은 해 『현대문학』으로 등단한 강유정, 『현대시학』으로 등단한 엄국현과 함께 열린 시 동인을 결성하여 1980년 3월 그 첫 동인지를 발간하기도 했다.

류종열은 부산대 국어국문학과 조교를 하고 있었다. 망미동에서 시인이면서 신문기자였던 이윤택, 대학교 조교였던 류종열)과의 합석이 잦아질수록 문학에 대한 열기는 깊어져 갔다.

1980년 가을 나는 무엇보다도 시인이 되고 싶었다. 사실 시인이 되고 싶다는 생각은 중고등학교 때 문예반을 하면서부터 가지고 있었다. 고등학교 2학년 때인 ’73년 동국대신문사 주최로 ‘전국남녀고등학생 문학콩쿨대회’에서 시 부문 입선을 하고 당시 국어 선생님과 작문 선생님이 문학을 하라는 격려의 말씀이 다시금 되살아나기도 했다.

시인은 소설가나 평론가보다는 훨씬 낭만적이고 고귀하고 우아하게 느껴졌다. 아무도 모르게 신춘문예에 당선하여 새해 첫 날 혜성처럼 등장하고 싶었다. 그리고는 누구에게도 말하지 않고 경향신문 신춘문예에 응모를 하고는 새로운 시인의 탄생을 짜자잔 알리고 싶었다.

그해 12월이 다 가도 연락이 없었다. 새해 첫 날 가판대에서 경향신문을 샀지만 나의 이름은 없었다. 다음 날도, 다 다음날도, 다 다 다음날도 나의 이름은 없었다. 한 참을 지난 뒤 나의 이름이 언급되어 있음을 알게 되었다.

“심사평- 구체적이고 재미 담긴 목소리, 「금강」, 「가설무대」 등 계속 정진을 - (…) 민병욱의 「가설무대」는 적절한 생략을 할 수 있는, 그러면서도 자연스레 흐를 수 있는 역량을 보여주는 작품이다. 다만 너무 짧고 물리적인 길이만이 아니라 그 짧음이 무게를 가지지 않고 있다는데 흠을 갖고 있다. 작품 자체는 재미있었다는 것을 말하고 싶다./ 박재삼, 황동규”(『경향신문』, 1981.1.5)

이로부터 38년이 거의 지나가고 있는 요즈음, 그 작품을 찾으려고 서재를 뒤집었지만 남는 것은 방바닥에 이리저리 흩어져 다시 정돈하기에는 끔찍한 책의 난장뿐이다. 그 난장에 홀로 앉아 『부대신문』(축쇄판)과 교지 『효원』, 『부대문학』, 『사대학예』 등을 뒤져서 시 2 편과 평론 20여 편 가량을 찾았다. 그제서야 시 습작을 부지런히 하지는 못했지만 원고료 때문에 평론을 발표했던 나의 문청 시절이 되살아났다.

투고 작품 「가설무대」가 최종 심사에 오르고 심사평에서도 언급되었던 것을 위로 삼아 시간을 죽이고 이었다. 시간을 죽이는 것마저 권태에 빠지자 나도 모르게 슬그머니 화가 나기 시작했다. 그 심사위원들이 시를 쓰는 시인이지, 시를 볼 줄 아는 평론가가 아니지 라고 합리화 하면서 스스로 화를 북돋우어 갔다.

그 한 해가 지난 1982년 가을 류종열 교수가 시학 동인 우리도 신춘문예를 해보자고 불을 지폈다. 때마침 이윤택 시인은 무크지 『지평』의 발간을 논의하고 하는 자리에서 참여하고자 하는 문인들이 나의 능력이나 자격 여부를 걱정하고 있다고 알려주기도 했다.

우리는 신춘문예 응모작품을 쓰기 위해서 양산 통도사로 갔다. 통도사 앞 다방에서 커피 대신 위스키를 마시고 술에 넋을 빼앗기고 게슴츠레하게 귀가하고 말았다. 아니 이래서는 안 된다고 스스로를 몰아붙이면서 지난 해 신문문예에서 시가 낙선한 것을 복수하는 심정으로 동아일보에 문학평론을 응모 했다.

아직도 기억한다. 1982년 12월 25일이 늦은 오후, 며칠 동안 벨이 울리도록 눈이 아프도록 노려보았던 전화기가 드디어 울렸다. 첫 마디가 동아일보라고 하면서 이름을 묻고는 당선 소식을 전하면서 언제까지 소감을 보내라고 짧게 말하고는 전화를 끊었다.

1983년 1월 6일자 동아일보 신춘문예 당선자 보도. 문학평론 부문에 나의 이름과 출품작 '이상론' 심사평도 실렸다.

1983년 1월 6일자 동아일보 신춘문예 당선자 보도. 문학평론 부문에 나의 이름과 출품작 '이상론' 심사평도 실렸다.

가장 먼저 어머니에게, 늘 만나던 망미그룹에게 소식을 전했다. 그때 상금이 오십만 원이었는데, 시상식에 참가하기 전에 이미 상금은 동나고 그만큼 빚만 늘었다.

당선 소감과 심사평이 언제 나올지 기다리다가 드디어 1월 6일(1983년)에 동아일보를 보게 되었다.

“그래서 우리는 한참 논의한 끝에 민병욱 씨의 작품을 당선작으로 결정했다. 평론이라기보다도 석사논문과 같은 냄새를 풍기기는 하지만 그리고 제목이 다소 서투르게 붙여져 있긴 하지만, 이 글은 참고문헌을 매우 적절하게 이용하면서 李箱의 한 짧은 시기의 내적 존재의 비밀에 한걸음 더 가까이 다가서게 한 공적을 남겼다고 우리는 생각한 것이다.” - 정명환, 이재선

“서울로부터 전화를 받고나서 자기반성과 성찰의 시간을 가졌다. 문학, 삶, 역사라는 어휘들과 만남을 통해서, 무명유실한 『시학』 동인들과 만남을 통해서 한국문학사와 남북분단 시대의 의미를 깨우쳐 가고 있었다. 「이상론」은 그 과정의 일부였다. 이상이 식민지 시대 속에서 가장 자유롭게 살다간 시인이라고 했을 때 그 자유는 역사의 의미를 가지고 있지 않았다. (…) 정신을 늘 일깨워주는 「시학」의 류(종열) 형, 하(창수) 형 그리고 「열린 시」의 이(윤택) 형, 엄(국현) 형에게 감사드린다. (…)”

신춘문예 당선과 함께 문청에서 벗어나서 무크지 『지평』, 『전망』의 발간 등 문학운동의 길로 나아간다. 그 길은 시작일 뿐이다.

저작권자 ⓒ 인저리타임, 무단 전재 및 재배포 금지