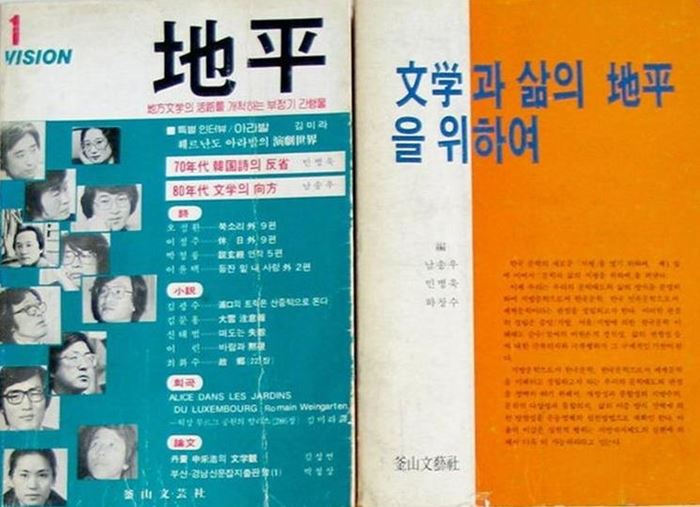

1983년 발간된 무크지 '지평' 창간호와 제2호 표지. 출처: 민병욱

1983년 발간된 무크지 '지평' 창간호와 제2호 표지. 출처: 민병욱

‘지평’ 준비 모임

1978년 가을 이정주 시인의 소개로 류종열 이윤택을 남포동 중국집에서 첫 대면을 한 필자는 말석에 자리하여 한국문학과 부산지역 문학에 관해서 많은 한 이야기를 나누었다.

그 만남은 계속 이어지다가 1982년 가을 무렵 화제가 무크지의 발간에 관하여 이야기되기 시작했다. 그 화제의 배경에는 당시 지역사회의 통념어가 되었던 ‘문화의 불모지 부산’에서 서울 해바라기를 하여 목이 반쯤 돌아가 있거나 ‘나 시인이야, 소설가야’, ‘너 어디 출신이야(어떤 잡지에서 등단했느냐, 누구에게 작품 추천을 받았느냐) 등으로 떠들고 다니는 기성 문인들과 문학 활동을 같이 할 수 없다는 거부감이 우리에게 가득 차 있었다.

무엇보다도 부산지역보다는 서울 지역 문학잡지에서의 발표로, 작품의 창작보다는 문단의 사교 활동으로, 사회적 당위성보다는 개인적 만족감으로 문학행위를 하는 기성 문인들을 믿지 못한 것이다.

1982년 가을 무렵부터 시작된 만남에서 기성 문인을 제외하고 무크지를 발간을 하고 필진을 구성해야 한다는 것이 가장 중요한 의제가 되었음은 지극히 자연스럽고 당위적인 것이었다. 곧 모임의 초점은 무엇보다도 먼저 무크지의 발간 그 자체와 이에 따른 필진의 구성이었다. 그 과정에서, 때로는 의견의 충돌이 일어나긴 했지만 대체로 합의가 이루어졌다.

‘지평’ 제1집 발간(83.4.20)

제1집의 발간은 그동안 모임의 과정에 참여했던 구성원을 중심으로 이루어졌다.

그 필진은 대체로 80년대 초반에 등단한 이른바 ‘신인’들’ - 김광수(81년 『소설문학』 장편소설 당선), 남송우(81년 중앙일보 신춘문예 평론 당선), 오정환(81년 한국일보 신춘문예 시 당선), 이 린(82년 한국일보 신춘문예 소설 당선), 민병욱(83년 동아일보 신춘문예 평론 당선)이 중심이 되었다.

기성 문인들 가운데 필진은 신태범(63년 『사상계』 신인문학상 소설 입선), 박청륭(75년 『현대문학』 시 추천), 김문홍(76년 『한국문학』 신인상 중편소설 당선), 이윤택(78년 『현대시학』 시 추천), 이정주(82년 『현대문학』 시 추천), 신인으로는 최화수(82년 『신동아』 논픽션 당선), 전문 학자로는 박정상(서지학자), 김성언(동아대 국어국만학 교수), 김미라(동의대 불어불문학과 교수)로 구성되었다.

필진의 구성에도 불구하고 여전히 이견만 무성하고 합의되지 않는 것이 ‘무크지의 성격과 방향’에 관한 서문은 결국 필자의 몫으로 넘어왔다.

서문 ‘「지평」을 열면서’는 윤독의 과정을 거치긴 했지만 거의 고치지지 않고 그대로 『지평』에 수록되었다. (단, 무크지 앞표지의 책 제목 『지평』 밑에 ‘지방문학의 활로를 개척하는 부정기 간행물’이라는 구호, 첫 페이지 ‘시민문화의 서낭당에 돌 한 개를 더하고/ 시민정서의 묵정밭에 흙 한 줌을 더하기 위하여’, 뒤표지의 선전 글은 부산문예사에서 쓴 것으로 필진들의 의사와는 전혀 관계가 없다.)

‘「지평」을 열면서’는 ‘80년대는 문학의 또 다른 전환기’이며, 그 의미를 ‘사회의 변화와 함께 다면적인 입장에서 이해되고 파악되어야 할 문제’로 전제했다. 그 전제 아래 『지평』은, 문학적으로는 ‘개인적 체험의 정직성을 형상화한 다양한 문학’작품을, 사회적으로는 ‘이 땅의 모든 문화는 오직 중앙에서만 이루어지는 것으로 받아들여져 온 통념에 거부의 자세를 보이며, 우리들은 지금 이곳에서 독자적인 문화권 형성을 위한 작업을 시작한’ 것이다.

이에 맞추어서 책의 목차도 ‘특별인터뷰 → 평론 → 시 → 소설 → 희곡(번역) → 논문’의 순서로 배열했다.

제1집의 발간으로 『지평』은 부산지역문화계의 주된(폭발적인?) 관심의 대상이 되긴 하지만 전국적인 관심의 대상이 된 것은 아니다.

제1집의 발간이 ‘문학의 중앙 편재 현상을 탈피하기 위한 지방문단의 자구적인 노력’(정재관, 본 궤도에 오른 지방문학, 매일경제, 1983.11.30.)이거나 ‘나의 손에 들어 있는 수십 종을 헤아리는’ 무크지의 하나(김주연, 문학은 삶의 텍스트 구실을, 경향신문, 1983.12.29.)였을지도 모른다.

그나마 위안이 되는 것은 ‘문학이 중앙에서만 이루어지는 것으로 받아들여져 온 통념을 거부, 독자적이며 개성적인 문화권을 형성하고 있다’(정재관, 앞의 기사)는 것이다. 아울러 ‘70년대 비평계를 주도했던 창작과 비평, 문학과 지성 등 두 계간지의 폐간 이후 우리 평단은 비평부재라는 비난을 면치 못했다. 그러나 올해의 문단을 특징짓는 각종 무크지의 출현 및 동인지의 활성화는 평단에 다시 생기를 불어넣어주고 있다. (…) 소설평을 주도했던 이동하, 시 소설의 성민엽, 시의 채광석과 정다비, 김종철, 민병욱, 장석주 등 신예비평가들은 그들의 선배세대인 30대 중후반 평론가들과는 달리 나름대로의 독특한 시각으로 문학에 투영된 사회를 조명해 왔다. 순수와 참여로 대별되던 문학과 지성, 창작과 비평 양대 계간지의 입장을 변증법적으로 수용하거나 심화시키는 문학 이념을 다양화 평면화 시키는 역할을 하기도 했다.’(정재관, 되돌아 본 83 문화계 6, 매일경제, 1983.12.21.)는 것이다.

이러한 지적은 제1집이 발간 그 자체에 초점을 두었기 때문에 일어난 것 같다.

저작권자 ⓒ 인저리타임, 무단 전재 및 재배포 금지