부산에 있는 벗 부부가 목압서사에 왔다. 벗도 지리산 깊은 골인 이 화개골짝을 좋아하지만 부인이 “공기 좋고 물이 좋아 이곳에 오면 건강해지는 느낌을 받는다”며 더 좋아하는 것 같았다.

벗은 전날 필자가 차를 만드는 공정을 참관했다. 그래서 오늘은 벗이 찻잎을 따 손 덖음차(手製茶)를 직접 만들어보기로 했다.

찻잎 따러 차산에 올라가기 전 목압서사 연빙재 앞에서 포즈를 위한 벗 부부 [사진 = 조해훈]

찻잎 따러 차산에 올라가기 전 목압서사 연빙재 앞에서 포즈를 위한 벗 부부 [사진 = 조해훈]

부부와 필자는 차산에 올라가 찻잎을 땄다. 차밭이 있는 산은 마을 뒤 가장 높은 곳에 위치해 있어 찻잎이 그다지 많아 올라오지 않았다. 그래도 벗 부부와 필자는 부지런히 찻잎을 땄다. 산에서 내려와 저녁을 먹은 후 차를 덖기 시작했다.

먼저 불을 올렸다. 섭씨 300도가 넘을 때까지 기다렸다. 차솥 위에 얼굴을 가까이 대면 화끈거릴 정도로 뜨거워야 했다. 드디어 온도가 됐다 싶어 찻잎을 솥에 넣었다. 찻잎이 200g 정도 될까, 양이 적었지만 어쩔 수 없었다.

차산에서 찻잎을 따는 벗 부부 [사진 = 조해훈]

차산에서 찻잎을 따는 벗 부부 [사진 = 조해훈]

찻잎의 양에 관계없이 차를 만드는 방법은 마찬가지이다. 벗이 첫 번째 덖었다. 찻잎을 비빌 수 있을 정도로 숨이 죽자 채반에 들어냈다. 덖어 솥에서 꺼낸 찻잎을 얼른 비비는 테이블 위에 흩었다. 열기를 빼야 했다. 찻잎이 뭉치지 않도록 계속 손으로 들어 흩뿌렸다. 그런 다음 비비기 시작했다. 첫 비비기를 잘 해야 했다. 양이 적으니 비비는 게 상대적으로 쉬웠다. 두세 번 꼼꼼하게 비벼 잘 비벼졌다는 생각이 들자 비비는 동작을 멈추고 채반에 담아 다시 솥에 넣었다.

첫 덖음과 비비기가 잘 된 편이다. 그래서 두 번째 덖는 시간은 첫 번째보다 짧았다. 두 번째 덖음도 적당히 되었다고 생각되어 첫 번째와 같은 동작으로 꺼내 테이블에 흩뿌렸다. 벗은 이 모든 동작을 직접 했고, 필자가 짧게 조언을 하는 수준이었다.

차를 덖는 벗 [사진 = 조해훈]

차를 덖는 벗 [사진 = 조해훈]

찻잎이 줄어들어 거의 한 움큼 밖에 되지 않았다. 세 번째 덖을 때부터는 불을 조금 줄였다. 벗에게 아직 불 조절은 어려운 문제였다. 불 조절은 차를 만든 경험이 많아야 감이 잡힌다. 벗은 그렇게 세 번째 덖고 비볐다. 덖는 횟수가 늘 때마다 차솥의 찻잎은 더 줄어들었다. 불은 세고 찻잎의 양은 적어 자칫 탈 수가 있어 아예 불을 껐다. 양이 적어 덖는 시간이 짧다보니 현재의 열기로도 아홉 번 덖는 게 충분하였다. 그렇게 네 번, 다섯 번, 여섯 번, 일곱 번, 여덟 번, 아홉 번 덖고 비볐다.

그런 과정을 마치고 나니 자정이 되었다. “내가 건조를 시킬 테니 일단 잠자리에 드시라”라고 말했다. 아홉 번 비빈 찻잎을 그대로 한참을 두었다. 솥의 온도가 조금 내려가자 솥 안에서 건조를 시키기로 했다. 양이 많으면 방에서 건조를 시킨다. 한 시간 가량 찻잎을 뒤집었다. 그런 다음 차솥 위에 채반을 덮었다. 이제 시간대별로 솥에 든 찻잎을 한 번씩 뒤집고, ‘시야게’(맛내기) 하듯이 하면 된다.

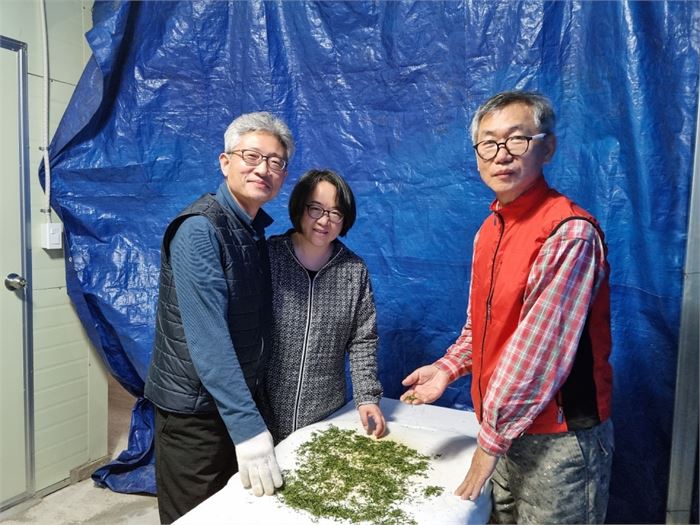

벗 부부와 필자가 덕은 차를 비비다 [사진 = 목압서사 제공]

벗 부부와 필자가 덕은 차를 비비다 [사진 = 목압서사 제공]

다음날 오전 8시까지 같은 동작을 시간대별로 계속 한 후 찻잎 상태를 봤다. 잘 건조되었다. 차의 색깔도 잘 나온 편이었다. 이제 시야게를 해야 했다. 시야게를 할 때 차를 빙빙 돌리는 것은 마치 어릴 적에 어머니를 돕는다고 프라이팬에 나무 주걱으로 깨를 볶는 방법과 거의 비슷한 동작이다.

찻잎이 적어 한 시간가량 시야게를 하니 그런대로 모양이나 색깔이 나왔다. 색깔은 약간 거무스름해야 하고 찻잎은 찰랑찰랑 해야 했다. 찰랑찰랑 하다는 의미는 찻잎을 셀 수 있을 만큼 까슬까슬해야 한다. 그리고 차에 회색빛이 약간 돌아야 한다.

직접 만든 차 32g을 팩에 넣어 들고 흐뭇한 표정을 짓는 벗 부부 [사진 = 조해훈]

직접 만든 차 32g을 팩에 넣어 들고 흐뭇한 표정을 짓는 벗 부부 [사진 = 조해훈]

그렇게 차를 다 만들어 아래채로 와 저울에 달아보니 32g이었다. 요즘 일반적으로 40g 두 봉을 한 통이라고 한다. 그렇게 본다면 반통도 되지 않는다. 찻잎을 따서 만드는 과정, 즉 1박 2일 동안 그렇게 만들었는데도 말이다. 차 농사를 짓고 찻잎을 따 아날로그 방식으로 손 덖음차를 만드는 과정은 일종의 수행이다. 아니 수양하는 것이다.

찻잎 따면서 진드기에 물리고, 덖느라 허리가 아파 운신하기가 어려울 정도의 고통을 겪는 수양이다. 마음에 아무런 삿됨이 없는 순수한 상태로 말이다.

아래채에서 차를 마시는 필자와 벗 [사진 = 목압서사 제공]

아래채에서 차를 마시는 필자와 벗 [사진 = 목압서사 제공]

벗은 2, 3일 뒤에 서울에 있는 아들 둘을 만나러 갈 예정이란다. 아빠 엄마가 찻잎을 따 만든 차여서 서울에 가지고 가 아들들이 마시도록 한다는 것이다.

필자는 “양이 너무 적어 좀 그렇습니다”라고 송구한 마음에서 말했다. 그러자 벗은 “만드는 정성이 중요하지요.”라고 말했다.

벗의 첫 번째 손 덕음차 만들기는 그렇게 하여 마무리되었다.

<역사·고전인문학자, 본지 편집위원 massjo@injurytime.kr>

저작권자 ⓒ 인저리타임, 무단 전재 및 재배포 금지