癡者愚之甚者也. 愚有可化之道. 故傳曰雖愚必明. 寗武子之愚, 聖人以爲不可及. 若癡者, 於人爲疾沈痼, 不可醫. 故其字從疾. 愚不至於甚, 人不敢妄加以癡名. 而盖爲世俗相詬駡之辭.(치자우지심자여. 우유가화지도. 고전일수우필명. 영무자지우, 성인이위불가급. 약치자, 어인위질심고, 불가의. 고기자종질. 우불지어심, 인불감망가이치명. 이개위세속상후매지사.)

위 문장을 해석하면 다음과 같다.

“‘치(癡)’라는 것은 어리석음이 좀 심한 것이다. 어리석음은 교화할 수 있는 방법이 있다. 그래서 전(傳)에서는 ‘비록 어리석어도 반드시 현명해질 것’이라고 했고, 영무자(寗武子)의 어리석음을 두고 성인께서도 스스로 미칠 수가 없다고 여기셨다. 그렇지만 ‘치’ 같은 것은 사람에게 고칠 수 없는 고질이 된다. 그래서 그 글자가 ‘질(疾)’ 자에서 나왔다. 어리석음이 심한 지경에 이르지 않는다면, 사람들은 감히 망령되어 ‘치’란 이름을 얹지 못한다. 대개 세속에서 서로 욕하는 말이다.

![남경희의 문집인 [치암집] 표지.](/Files/400/Images/202212/20419_28264_457.jpg) 남경희의 문집인 [치암집] 표지. 출처=한국민족문화대백과사전

남경희의 문집인 [치암집] 표지. 출처=한국민족문화대백과사전

위 문장은 경주 출신의 조선 후기 학자인 치암(癡菴) 남경희(南景羲·1748~1812)의 문집인 『치암집(癡庵集)』 권 7에 있는 「치암설(癡菴說)」에 수록돼 있다.

‘치(癡)’는 상식적으로 볼 때 어리석은 정도가 지나쳐 바보로 보이는 상태다. 우리가 잘 알다시피 이덕무는 자신을 책만 보는 바보라 하여 스스로 ‘간서치(看書癡)’라 부르며, 「간서치전(看書癡傳)」을 짓지 않았던가.

그러면 남경희는 왜 자신에게 ‘치’라는 단어를 붙여, 스스로 어리석은 사람이라고 하였을까? 이에 대해 간략히 살펴보겠다. 우선 그가 어떤 사람인지 살펴보자.

그는 본관이 경북 영양으로, 자는 중은(仲殷), 호는 치암(癡菴)이다. 할아버지는 남국선이고, 아버지는 활산 남용만이며, 어머니는 경주지역의 홍유(鴻儒)로 불리던 화계(花溪) 유의건(柳宜健)의 딸이다. 남용만은 풍천임씨 임간세의 따님을 맞이해 남경채를, 서산 류씨 류의건의 따님을 맞이해 남경희·남경화를 두었다.

남경희는 대산 이상정에게 학문을 배웠다. 당시 경주에서는 드물게 30세 되던 1777년(정조 1) 정조의 즉위를 기념하는 증광시에 합격해 진사가 되었고, 동시에 문과에 병과로 급제하였다. 이후 승문원박사·성균관전적·사헌부감찰·병조좌랑·사간원정언 등의 벼슬을 역임하였다. 그러다 45세인 1791년 벼슬을 그만두었다.

이후 고향인 경주 보문리 암곡동(暗谷洞)으로 돌아와 자신을 송나라의 성리학자이자 시인인 소강절(邵康節)에 비유하여 영호(影湖)에 지연계당(止淵溪堂)을 지어 학문에 몰두하며 후학들을 가르쳤다. 지연정(止淵亭)도 지었다. 현재의 경주 보문단지에서 감포 방향으로 덕동댐을 지나면 댐 좌측안쪽으로 암곡마을이 자리한다. 남경희는 암곡동 무명산 아래에 살았던 것이다.

무진년(1808) 가을, 61세인 남경희는 오랜 지기인 죽리 손병로의 초청을 받은 남경희가 조카 남봉양을 대동하고 밀양을 방문한다. 손병로가 남경희를 초청해 마련한 자리에 울산의 죽오 이근오와 밀양의 몽수 박정원도 참석했다. 이들은 15일간 밀양에서 동래·양산·울산·경주 지역을 여행하였다. 이때 창수한 시를 모아서 『동남창수록』을 펴냈다. 전체 17장(張)에 서문 1편과 시 19제 87수가 수록된 필사본이다.

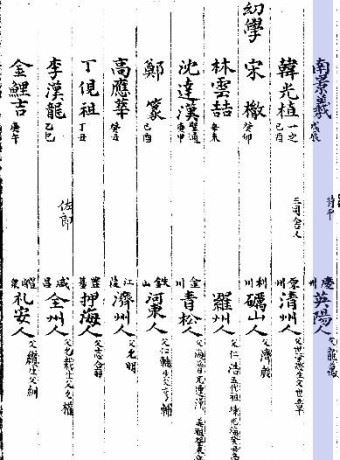

남경희의 문과 급제 기록. 출처=한국민족문화대백과사전

남경희의 문과 급제 기록. 출처=한국민족문화대백과사전

이에 앞서 46세인 1792년 늦가을에 남경희는 인근 갈곡(葛谷)의 어르신들과 단석산·주사산 등을 두루 유람하고 『유단석산기(遊斷石山記)』·『유주사산기(遊朱砂山記) 등의 기록을 남겼다. 주사산은 하지산(下地山)·부산(富山)·오봉산(五峯山) 등으로 불린다.

이처럼 남경희는 경주 및 인근의 벗들과 경주사마소 등에서 창수를 하고 강회(講會)나 열며 자연을 벗 삼아 산 까닭에 집안은 가난하여 끼니를 걱정할 정도였다.

이에 대한 일화가 있다. 어느 날 독서를 하고 있을 때 부인이 곁에 와서 “양식이 떨어졌어요.”라고 하였으나 묵묵부답하였고, 또 집안일을 말해도 응답하지 않았다. 그러자 이를 보고 있던 다섯 살 난 어린 딸이 어머니에게 “왜 못난 사람과 말하느라 고생하느냐?”고 하였다. 그 말을 들은 남경희는 자신도 모르게 헛웃음을 짓고는, 가족도 제대로 돌보지 못하면서 ‘세상을 걱정하는 어리석은 자’라는 뜻으로 호를 치암이라 지었다.

그리하여 남경희가 앞에서 말한 ‘치(癡)’는 어리석은(?) 자신에게 ‘바보같은 사람’이라는 뜻으로 붙인 것이다. 스스로 “나는 바보다.”라고 외친 것에 다름 아니다.

남경희 시 「동도회고(東都懷古)」가 널리 알려져 있는데, 다음과 같다. “반월성 주변에 시든 가을 풀 더부룩하고(半月城邊秋草多·반월성변추초다)/ 금오산 위로 저녁 구름 흘러가네.( 金鰲山上暮雲過·금오산상모운과)/ 가련타, 나라 망한 천년의 한이(可憐亡國千年恨·가련망국천년한)/ 나무하는 아이들의 지게 작대기 장단 노래 속에 숨어 있구나.(盡入樵兒一曲歌·진입초아일곡가)

신라가 망해 왕도였던 경주의 반월성 주변에 풀만 무성한데, 초동의 지게 장단 노래 속에 세월의 무상함이 들어 있다는 내용의 시이다.

<역사·고전인문학자, 본지 편집위원 massjo@injurytime.kr>

저작권자 ⓒ 인저리타임, 무단 전재 및 재배포 금지